Durante las últimas décadas, la visión agrícola dominante de Colombia ha sido la de convertirse en una potencia alimentaria: una nación que podría "alimentar al mundo". Sin embargo, si bien las exportaciones de algunos productos tropicales de Colombia han aumentado, esta expansión internacional no necesariamente ha conducido a mejoras en las condiciones de vida de los millones de personas en áreas rurales que aún experimentan pobreza, inseguridad alimentaria y desnutrición.

Los movimientos agrarios han buscado durante mucho tiempo promover visiones alternativas del sistema alimentario bajo las narrativas de i) alimentar al país y ii) alimentar al pueblo. Estas visiones alternativas se basan en un enfoque más localizado de la agricultura y el consumo de alimentos que valora aspectos como la proximidad de las personas a la producción de alimentos, la protección de los recursos ambientales locales, los vínculos urbanos-rurales y la importancia de promover el bienestar rural y urbano a través de dietas saludables.

Este ensayo explora las tensiones entre estas visiones alternativas de provisión de alimentos. Está escrito por el Dr. Felipe Roa-Clavijo, Profesor Asistente en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes en Colombia.

Este ensayo fue publicado originalmente en inglés el 14 de febrero de 2023.

Introducción

La agricultura desempeña un papel importante en Colombia, tanto para sus exportaciones de alimentos como para el consumo doméstico. El país combina diferentes tipos de agricultura y producción de alimentos que incluyen agricultura a pequeña escala, agricultura familiar, agroindustria y la industria alimentaria, así como una variedad de productores que van desde los campesinos hasta los agricultores de mediana escala y las corporaciones. También hay una variedad de actores involucrados en el proceso. Por ejemplo, los pequeños productores producen café, frutas y verduras tanto para el consumo doméstico como para las exportaciones. La agricultura a gran escala produce caña de azúcar, aceite de palma, banano y plátano principalmente para la exportación, y la industria alimentaria produce alimentos procesados y envasados con insumos tanto nacionales como importados.

Agricultor sosteniendo un racimo de plátano verde, Sucre, Colombia. Fuente: FRANK MERIÑO, Pexels, Pexels Licence.

Durante las últimas décadas y siguiendo los pasos de países vecinos como Brasil y Argentina, la visión agrícola dominante de Colombia ha sido la de convertirse en una potencia alimentaria: una nación que podría "alimentar al mundo". Con este fin, el país ha emprendido la expansión de su participación en los mercados agrícolas globales a través de Tratados de Libre Comercio. Este es un proceso que comenzó en la década de 1990 con la adopción de políticas de globalización y nuevas regulaciones del comercio internacional. Siguiendo las recomendaciones de organizaciones multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno nacional recortó buena parte del financiamiento y el apoyo que anteriormente ofrecía a los pequeños productores, así como la mayoría de los proyectos estatales de reforma agraria y redistribución de tierras. Como consecuencia de estas decisiones, la situación social y económica de millones de pequeños productores y habitantes rurales se ha estancado.

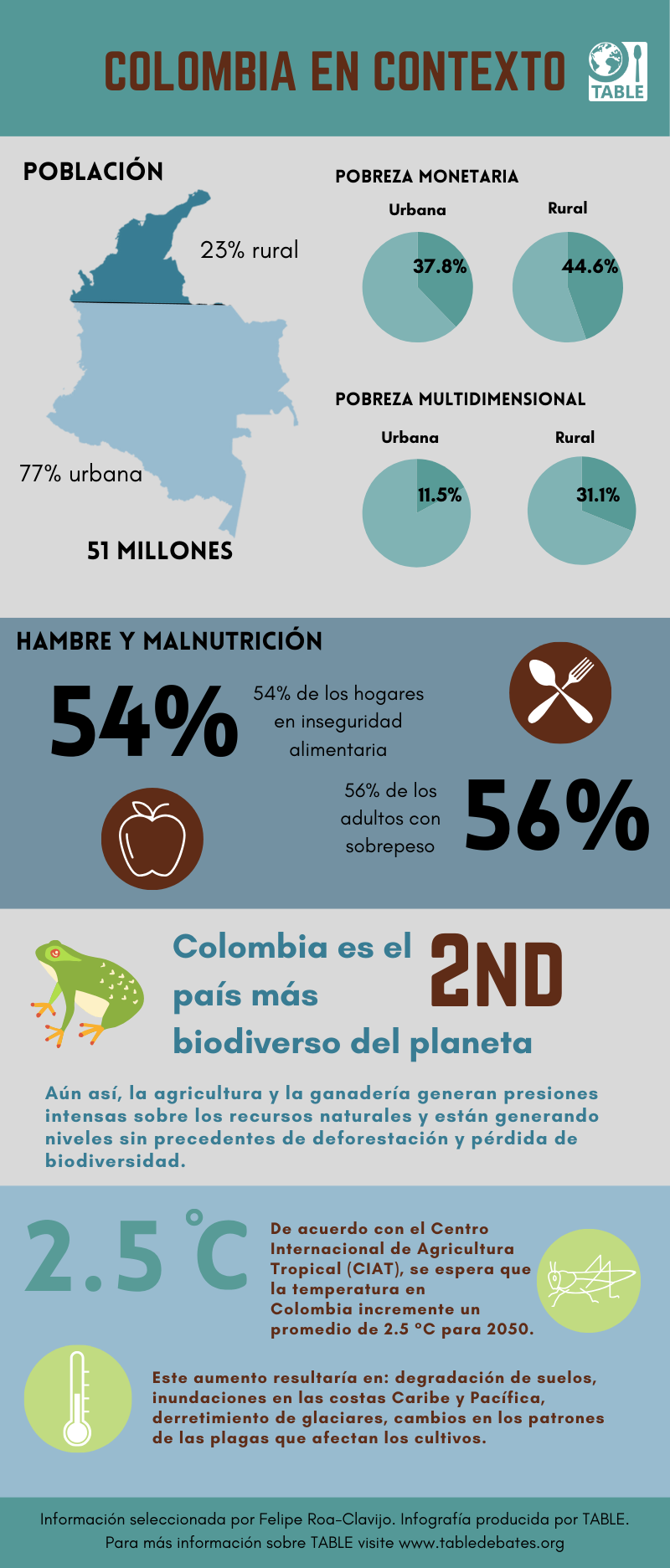

Como resultado, si bien las exportaciones de algunos productos tropicales de Colombia han aumentado, esta expansión en el extranjero no ha llevado necesariamente a mejoras en las condiciones de vida de los millones de personas en áreas rurales que aún experimentan pobreza, inseguridad alimentaria y desnutrición. Más del 50 por ciento de los hogares nacionales (54%) viven en condiciones de inseguridad alimentaria y casi el 60 por ciento de los adultos (56%) tienen sobrepeso según la última Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ENSIN, 2015).

Las personas que viven en áreas rurales, aquellas que trabajan en y dependen de la agricultura como principal medio de vida, experimentan peores condiciones que sus contrapartes urbanas. Tanto la pobreza monetaria como la pobreza multidimensional son más altas en las áreas rurales, siendo del 44 y el 31 por ciento, respectivamente, en comparación con el 37 y el 10 por ciento en las áreas urbanas.

Además, el país transita un camino de lucha constante para construir una sociedad más pacífica, inclusiva y próspera. Habiendo firmado, en 2016, el Acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el movimiento guerrillero más antiguo del hemisferio occidental, el Gobierno nacional tiene la responsabilidad de la implementación. Su primer capítulo, la Reforma Rural Integral, busca abordar los problemas estructurales del campo proporcionando acceso a la tierra, implementando programas especiales para apoyar la agricultura de pequeña escala e invirtiendo en bienes públicos y programas sociales para áreas rurales como la educación, la salud y la infraestructura.

Si bien la visión dominante ha sido la de "alimentar al mundo" con un enfoque agroexportador, los movimientos agrarios han buscado durante mucho tiempo poner en marcha visiones alternativas del sistema alimentario bajo las narrativas de: (i) alimentar a la nación y (ii) alimentar a pueblos y ciudades. Estas visiones alternativas se basan en un enfoque más localizado de la agricultura y el consumo de alimentos que valora aspectos como la proximidad de las personas a la producción de alimentos, la protección de los recursos ambientales locales, los vínculos urbanos-rurales y la importancia de promover el bienestar rural y urbano a través de dietas saludables.

¿Por qué es relevante considerar estas tensiones y, en particular, las visiones alternativas de provisión de alimentos? Porque las recientes transformaciones sociopolíticas y económicas en el país han creado un espacio para que se escuchen voces alternativas. Además, en el contexto de crisis globales como la pandemia del COVID-19 y la guerra en Ucrania, que interrumpieron los sistemas alimentarios de varias formas, muchos países del mundo están reconsiderando su dependencia del mercado global y buscan formas de fomentar sistemas alimentarios nacionales más fuertes y resilientes. Los debates en curso en Colombia sobre alimentar pueblos y ciudades, la nación o el mundo pueden proporcionar información importante para estas preocupaciones globales.

Tensiones emergentes y visiones en competencia sobre los sistemas alimentarios

En los siguientes párrafos, describo tanto la 'antigua' visión globalista de la producción de alimentos, a la que llamo 'alimentar al mundo', como las visiones alternativas que están ganando más fuerza actualmente; 'alimentar a la nación' y 'alimentar a pueblos y ciudades'. Para cada una de estas, exploro los principales actores que promueven estas visiones y el contexto en el que surgieron, sus principales pilares y sus implicaciones para la alimentación y la agricultura.

Alimentar al mundo

Durante las últimas décadas, la visión dominante del sistema alimentario en Colombia ha sido la de ver al país como una potencia agroalimentaria: un país altamente agropecuario y agroindustrial con fuertes lazos con el comercio internacional. Los principales promotores de esta visión han sido el gobierno nacional, la agroindustria y la industria alimentaria.

La visión de estos actores del sistema alimentario tiene dos pilares principales. El primero es la expansión y maximización de las oportunidades proporcionadas por la globalización. Los actores en esta alianza buscan aumentar el comercio internacional, tanto de importaciones como de exportaciones. Con este fin, y en pleno apoyo a esta visión, los gobiernos nacionales anteriores se han embarcado en la expansión de los mercados globales firmando Tratados de Libre Comercio (TLC) con otros países. En los últimos 10 años, Colombia ha firmado TLC con Canadá (2012), Estados Unidos (2012), la Unión Europea (2013) e Israel (2017), entre otros.

El segundo pilar es un enfoque productivista: el objetivo de maximizar la producción agropecuaria e industrial a través de un conjunto diverso de tecnologías. Para los actores de la agroindustria, esto implica confiar en tecnologías de la Revolución Verde que incluyen variedades de cultivos de alto rendimiento, fertilizantes y pesticidas. Con este enfoque, Colombia se ha convertido en las últimas décadas en un importante productor y exportador de productos tropicales, incluyendo aceite de palma, café, azúcar, carne de res y aguacate. Para la industria alimentaria, esto implica acceder a productos agrícolas primarios de bajo costo, tanto producidos nacionalmente como importados, para aumentar la producción de alimentos procesados. La industria alimentaria en Colombia es un importante productor de pasta, galletas y alimentos enlatados para el consumo nacional, y un importante exportador de dulces.

Esta perspectiva del sistema alimentario se alinea con, y ha recibido un importante apoyo de, organizaciones internacionales y multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En 2015, el BID publicó un informe llamado “La próxima despensa global: Cómo América Latina puede alimentar al mundo. Un llamado a la acción para afrontar desafíos y generar soluciones”, que presenta una visión de una agroindustria dinámica y orientada a la exportación que ha sido influyente en la formulación de políticas en la región.

La visión de un mercado alimentario internacional y nacional dinámico basado en métodos y tecnologías industrializadas ha sido clave en la configuración de las estrategias económicas de Colombia en las últimas tres décadas.

Alimentar el pueblo y alimentar la nación

Esta visión dominante, concentrada y consolidada del sistema alimentario ha llevado, hasta hace poco, a la marginación de otras perspectivas, principalmente provenientes de agricultores pobres que tienen prioridades, valores e intereses diferentes a los de los actores más grandes y poderosos mencionados anteriormente. Estas visiones alternativas ven como prioridades del sistema alimentario las de alimentar a pueblos y ciudades, y alimentar a la nación, respectivamente. Promovidas principalmente por pequeños y medianos agricultores, estas visiones destacan la importancia de la producción y el consumo local, los circuitos cortos de comercialización, la agroecología, y la protección del medio ambiente y del mercado nacional. Como veremos a continuación, ambas visiones se superponen, pero también tienen diferencias importantes.

Dos de los grupos principales que promueven estas visiones alternativas surgieron hace aproximadamente 10 años. El primero de ellos es la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular (CACEP), que es una alianza de organizaciones y movimientos sociales que incluyen grupos de campesinos, comunidades indígenas y afrocolombianas. En su conjunto, promueven una visión en torno a alimentar a pueblos y ciudades. Su visión es la de un sistema alimentario localizado, en el que las familias, las comunidades y las ciudades están conectadas por la producción local de alimentos; donde los sistemas alimentarios utilizan una diversidad de tradiciones y conocimientos indígenas y afrocolombianos. También enfatizan la importancia de proteger el medio ambiente; para lo cual promueven el uso de prácticas agroecológicas, así como la protección de bosques, suelos y agua.

El segundo grupo es Dignidad Agropecuaria Colombiana (DAC), que promueve una visión en torno a alimentar a la nación. Sus miembros son principalmente agricultores y empresarios agrícolas de tamaño medio. Como ´movimiento sombrilla´, sus principales subgrupos están organizados por cadenas agropecuarias, principalmente lácteos, papa, cebolla, café y legumbres. Su visión principal es alimentar al país suministrando estos alimentos básicos al mercado nacional. Por esta razón, adoptan una agenda nacionalista y se oponen a las importaciones de productos agrícolas de todos los productos que puedan producirse en Colombia. En este esfuerzo, han tenido discusiones intensas con el gobierno nacional debido a las importaciones actuales de productos lácteos, principalmente de la Unión Europea, y papa, principalmente procedente de Perú.

CACEP y DAC están alineados en ciertas áreas, pero discrepan en otras. Por ejemplo, bajo el discurso de la soberanía alimentaria, ambos grupos buscan defender la agricultura nacional y adoptar un enfoque proteccionista contra las importaciones de alimentos. Sin embargo, mientras que para DAC este enfoque proteccionista se trata de tener control sobre el mercado nacional, para CACEP se trata de una lucha por los derechos humanos y la justicia social. Alineados y conectados con movimientos sociales como La Vía Campesina, CACEP busca justicia social promoviendo la distribución de tierras, la reducción de las desigualdades y la erradicación de la pobreza rural.

En otras palabras, si bien ambos movimientos sociales promueven visiones alternativas del sistema alimentario, los valores e identidad que informan sus agendas políticas son diferentes. Los miembros de DAC se consideran a sí mismos empresarios rurales. Abordan la agricultura desde una perspectiva orientada al negocio que valora aspectos como la eficiencia y la productividad. En esta misma línea, promueven métodos convencionales de producción agrícola, principalmente a través del uso de tecnologías de la Revolución Verde. Por esta razón, otra discusión que han tenido con el gobierno es sobre el precio de los insumos agrícolas. Colombia es un importador neto de fertilizantes y pesticidas y, por lo tanto, está sujeto a fluctuaciones de precios internacionales. DAC exige que el gobierno los proteja contra esta inestabilidad de precios, especialmente cuando se ven sujetos a intensas fluctuaciones. En este esfuerzo, han tenido cierto éxito al lograr que el gobierno responda a los picos de precios de los fertilizantes, mediante la adopción de medidas para aliviar dichos costos.

Por otro lado, los miembros de CACEP se ven a sí mismos como comunidades rurales diversas que pertenecen a diferentes grupos indígenas, afrocolombianos y campesinos. Para ellos, la agricultura no es solo una actividad comercial. Más bien, hace parte de sus identidades centrales y brinda significado a su cultura y a los territorios que habitan. Conectado con esto está el hecho de que CACEP promueve principios agroecológicos y la protección del medio ambiente, especialmente de los suelos, el agua y los bosques. Para tal fin, demandan que el gobierno diseñe políticas y apoye la producción agroecológica a escala nacional, un elemento de su agenda que, ha avanzado muy poco.

A pesar de la falta de representación en las ramas ejecutiva y legislativa del Estado, el principal espacio de contestación de CACEP y DAC ha sido la movilización social en las calles. En mi libro, Política en el Plato: Los Debates de la Alimentación en Colombia, analizo las protestas agrarias que tuvieron lugar en 2013 y 2014 y las negociaciones agrarias que duraron hasta 2018 entre los movimientos agrarios mencionados anteriormente y el Estado. Desde entonces, y a pesar del poco progreso que se ha logrado en las negociaciones de sus agendas, ha habido más protestas sociales, tanto rurales como urbanas, instando al Gobierno nacional a abordar la preocupante desigualdad experimentada por millones de personas en todo el país, especialmente en áreas rurales.

Los tiempos están cambiando

Personas caminando en la Plaza de Bolívar, Bogotá, Colombia. Fuente: Jose Vasquez, Pexels, Pexels Licence

En agosto de 2022, el presidente Gustavo Petro Urrego fue elegido como el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Asume el cargo junto con la primera vicepresidenta afrocolombiana de la historia del país, Francia Márquez Mina. En línea con las visiones de CACEP y DAC, este gobierno ganó la presidencia sobre la base de promesas como erradicar el hambre, dinamizar el potencial agrícola del país con una perspectiva de justicia social y fortalecer el camino del hacia la soberanía alimentaria.

El nuevo gobierno, en línea con las visiones de DAC y CACEP, ahora está planteando algunas aproximaciones estratégicas sobre alimentación que incluyen tres elementos principales. En primer lugar, renegociar Tratados de Libre Comercio, de modo que el país, particularmente su sector agrícola, no esté en desventaja en comparación con otros países. Si bien los detalles específicos de estas acciones no se han especificado en este momento, esto probablemente se refiere a brindar más apoyo financiero y asistencia técnica a los pequeños productores, elementos que se retiraron décadas atrás como parte de los acuerdos.

En segundo lugar, dar prioridad a la producción agropecuaria nacional con un énfasis en reducir la dependencia en la importación de cereales. Los primeros anuncios del gobierno apuntan al diseño de un programa para aumentar la producción nacional de trigo y maíz, ya que Colombia actualmente depende en gran medida de las importaciones de Canadá y Estados Unidos.

Manos de una persona mostrando una mazorca de maíz amarillo, Bolívar, Colombia. Fuente: FRANK MERIÑO, Pexels, Pexels Licence

Tercero, redoblar los esfuerzos para erradicar el hambre a través de un programa presidencial especial que brinde asistencia humanitaria a poblaciones necesitadas y apoyo especial a comunidades vulnerables para construir resiliencia y seguridad alimentaria a largo plazo.

En el corazón de la transformación política está el hecho de que algunos líderes que son parte de los movimientos agrarios nacionales mencionados anteriormente y que han estado movilizándose durante más de una década, ahora han sido elegidos como congresistas. Los líderes de ambos DAC y CACEP se postularon para el Congreso en las elecciones de marzo de 2022. Uno de ellos, Robert Daza, fue elegido por el Pacto Histórico, la coalición política del nuevo Presidente, e inició funciones el 20 de julio de 2022. El Senador Daza ha venido apoyando el reconocimiento de campesinos como sujetos de derechos (en línea con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales), reforma agraria y producción agroecológica.

¿Qué sigue?

Las transformaciones principales aún están por verse. Sin embargo, el hecho de que un nuevo gobierno y Congreso que tienen visiones alternativas del sistema alimentario hayan sido elegidos representa un cambio político significativo. Los próximos años estarán llenos de debates intensos sobre la alimentación y las transformaciones de los sistemas alimentarios.

En este contexto, será interesante ver y analizar cómo las visiones dominantes de alimentar al mundo interactúan con las visiones del nuevo gobierno y el Congreso de alimentar la nación o pueblos y ciudades. ¿Continuará el gobierno siendo un aliado estratégico de las empresas de agroindustria y alimentos? ¿Cuál será la relación entre el gobierno y los movimientos agrarios? Además, en el contexto del cambio climático y la degradación ambiental, ¿tendrá alguna importancia la protección del medio ambiente y las prácticas como la agroecología, la conservación del agua y el suelo en los debates políticos y en la implementación de programas socioeconómicos?

Se puede esperar que, dada la nueva situación política, las visiones marginales del sistema alimentario, especialmente aquellas perspectivas alternativas abordadas en este artículo, ahora ocupen un lugar más destacado. El aspecto clave es si aquellos que ocupan posiciones de liderazgo ahora pueden traducir esas visiones en resultados concretos que mejoren las condiciones de vida, produzcan alimentos saludables y ayuden al planeta.

Post a new comment »